La science progresse en s’appuyant sur des connaissances validées par des recherches rigoureuses. La recherche académique est toutefois sujette au phénomène des « zombie papers », ces articles scientifiques qui, malgré leur rétractation officielle du fait de problèmes sérieux tels que la fraude, le plagiat, des erreurs méthodologiques ou des manquements éthiques, continuent à être cités comme s’ils étaient toujours valides.

Pourquoi ces articles discrédités continuent-ils d’être utilisés après leur rétractation et ainsi influencer d’autres recherches ? Combien de temps faut-il pour qu’un article soit officiellement invalidé ? Comment peut-on limiter leur influence néfaste sur la recherche ?

Dans un article récent, nous cherchons à répondre à ces questions en analysant 25 480 articles rétractés entre 1923 et 2023 et couvrant la (quasi) totalité des champs disciplinaires. Grâce à une approche combinant analyse économétrique et modélisation mathématique, nous identifions les principales causes de ce problème et proposons des solutions pour y remédier.

Un processus de rétractation souvent trop lent

Lorsqu’un article scientifique est rétracté, cela signifie qu’il a été invalidé par la communauté académique. Le problème est que ces rétractations prennent souvent beaucoup de temps. Nous mettons en évidence, qu’en moyenne, 1 045 jours (près de 3 ans) s’écoulent entre la publication d’un article et son retrait officiel. Ce délai moyen cache cependant d’importantes disparités, certains cas extrêmes prenant jusqu’à plusieurs décennies avant d’être officiellement invalidés.

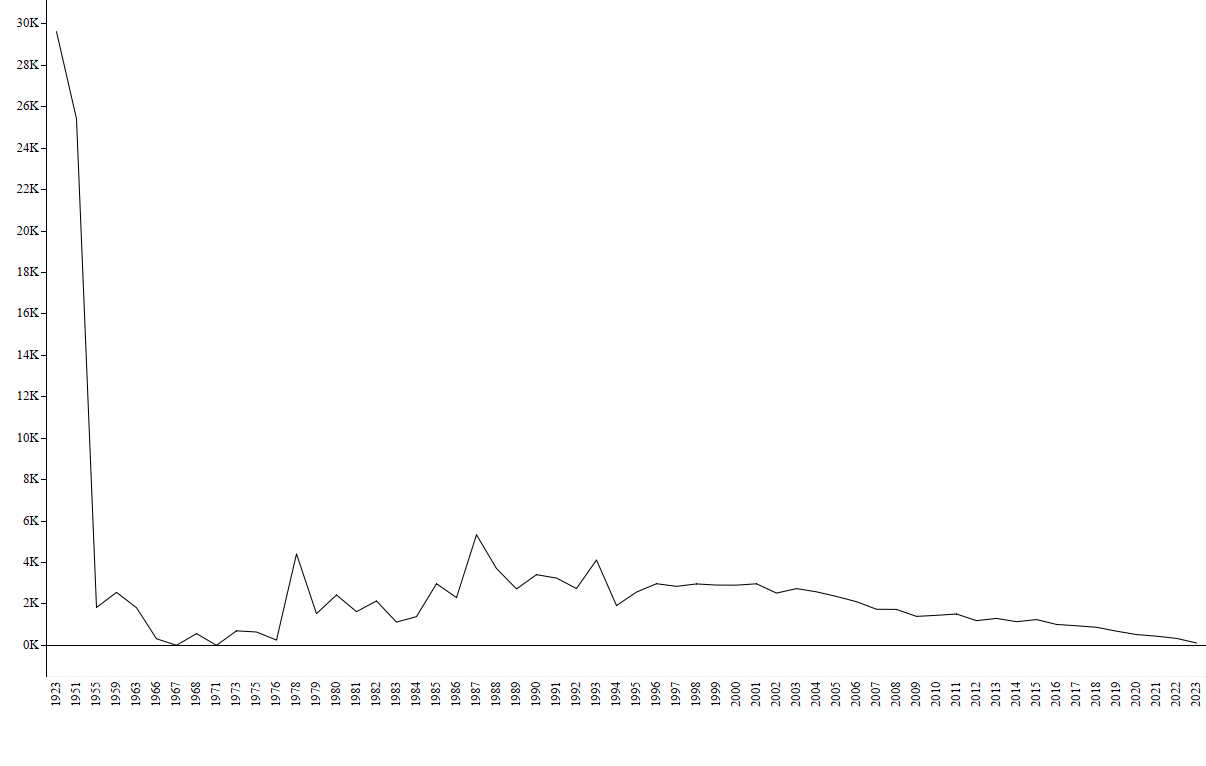

Délai moyen de rétractation par année de publication

Note : Ce graphique présente le délai moyen de rétractation (en jours) pour chaque année de publication.

Les raisons expliquant ces longs délais de rétractation sont plurielles : la gravité de la fraude, les disparités géographiques, le type de revue scientifique et les revues prédatrices. Revenons sur ces différents points.

La fraude scientifique grave, comme la fabrication de données ou la falsification des résultats, entraîne souvent des enquêtes complexes, prolongées et délicates, augmentant considérablement le délai avant la rétractation officielle.

Par ailleurs, des différences marquées existent selon les régions géographiques. Certaines régions, comme l’Europe de l’Est, affichent des processus de rétractation particulièrement lents, en raison notamment d’institutions académiques moins bien équipées ou de pratiques éditoriales plus souples et moins rigoureuses – voire parfois inexistantes. À l’inverse, les régions d’Amérique du Nord ou d’Europe de l’Ouest montrent des temps de rétractation plus courts, grâce à des systèmes institutionnels généralement mieux structurés et à une vigilance accrue face aux cas de fraude potentielle.

Les revues académiques payantes (« à abonnement ») ont tendance à rétracter les articles problématiques plus rapidement que les revues en libre accès, probablement en raison de mécanismes éditoriaux et de contrôle qualité plus stricts et mieux établis.

Enfin, les revues peu scrupuleuses, dites « prédatrices », rétractent parfois plus rapidement les articles frauduleux. Elles le font, non pas pour des raisons scientifiques, mais sous la pression d’organismes de surveillance ou de la communauté scientifique elle-même qui dénoncent leurs pratiques, ou pour éviter d’être définitivement discréditées.

Un fléau persistant : pourquoi les articles rétractés continuent-ils à être cités ?

Même lorsqu’un article est officiellement rétracté, son influence persiste. Dans de nombreux cas, d’autres chercheurs continuent de le citer comme s’il était encore valide. Un exemple frappant est celui d’une étude sur le Covid-19 publiée en mai 2020 et rétractée en juin 2020. Malgré son invalidation rapide, elle a été citée plus de 1 800 fois à ce jour !

Ce phénomène s’explique par plusieurs raisons complémentaires. D’abord, la visibilité limitée des rétractations dans les bases de données académiques fait que les chercheurs ne sont pas toujours informés du statut invalide de certains articles. Ensuite, même lorsqu’un article est finalement rétracté, il peut déjà avoir été cité par de nombreuses autres études, contribuant ainsi à propager ses résultats erronés dans la littérature scientifique. Enfin, le processus global de vérification et de correction scientifique est souvent lent, ce qui permet aux erreurs de perdurer longtemps avant d’être corrigées, laissant ainsi ces publications invalidées influencer durablement le débat académique.

Comment lutter contre les « zombie papers » ?

Pour mieux comprendre comment réduire l’impact des « zombie papers », nous développons un modèle, le Zombie Population Decay Dynamics (ZPDD), permettant de simuler l’évolution des articles rétractés dans la littérature et d’évaluer quelles stratégies éditoriales pourraient les faire disparaître plus rapidement.

Premièrement, nous montrons que l’amélioration de la transparence des données apparaît comme la stratégie la plus efficace. Rendre obligatoire la transmission par les chercheurs de leurs bases de données et de leurs codes dès la soumission de leurs articles permettrait de faciliter la vérification des résultats et d’éviter toute manipulation postérieure. Dans cette optique, la mise en place de plateformes open-source dédiées au partage des données scientifiques devrait être encouragée, afin d’assurer un accès libre et pérenne aux informations nécessaires à la validation des travaux de recherche.

Deuxièmement, la reproductibilité des études scientifiques doit être renforcée. Une solution serait d’imposer aux auteurs la pré-inscription de leurs protocoles expérimentaux avant le démarrage des expériences, ce qui permettrait de prévenir les manipulations a posteriori des résultats. Parallèlement, favoriser et valoriser la publication d’études de réplication permettrait d’identifier d’éventuelles erreurs ou biais méthodologiques et d’éviter la propagation de résultats erronés.

En troisième lieu, dans la lutte contre le plagiat et les fraudes, il est primordial de disposer de logiciels performants capables de détecter rapidement les similitudes suspectes entre articles. En complément, la création de comités spécialisés au sein des revues scientifiques faciliterait l’investigation des cas de fraude, en garantissant un suivi rigoureux et impartial des pratiques académiques douteuses.

Enfin, il est impératif d’améliorer la visibilité des rétractations pour éviter que des articles invalidés continuent d’influencer la recherche. À cette fin, les bases de données académiques doivent clairement signaler les articles rétractés, permettant ainsi aux chercheurs d’être immédiatement informés de leur statut. De plus, une mise à jour systématique des références citées dans les travaux de recherche limiterait la diffusion de résultats erronés et contribuerait à assainir la littérature scientifique.

Un changement culturel nécessaire

Le problème des « zombie papers » est aussi lié à la culture du « publish or perish » (publier ou périr), qui pousse souvent certains chercheurs à privilégier la quantité au détriment de la qualité.

Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de récompenser les bonnes pratiques scientifiques : valoriser la transparence et l’intégrité scientifique en encourageant la publication d’études reproductibles, réduire la pression excessive à la publication rapide ou encore former les chercheurs et les éditeurs aux bonnes pratiques éthiques.

La mise en place ces mesures permettrait de réduire la prolifération des « zombie papers » et de garantir une recherche plus rigoureuse et transparente.

Conclusion

Au total, cette étude montre que des actions éditoriales ciblées, combinées à un changement de culture scientifique, pourraient réduire significativement le phénomène des « zombie papers ». Ces actions coordonnées garantiraient un savoir scientifique plus fiable, une recherche plus éthique et, à terme, une meilleure protection de la société face aux erreurs et aux manipulations scientifiques.