Accès aux soins : le libre marché en panne de remèdes

Depuis plusieurs années, la France fait face à une tension croissante dans l’offre de soins médicaux. Le nombre de médecins en activité régulière, resté quasi stable entre 2010 et 2025 autour de 200 000 praticiens, n’a pas suivi l’augmentation des besoins de la population. Si une hausse des effectifs est désormais attendue sous l’effet de l’assouplissement du numerus clausus (nombre de places offertes en seconde année de médecine) pour les générations récemment formées, la situation demeure marquée par de fortes disparités territoriales et une réduction du temps médical effectivement consacré aux patients.

En 2021, la densité moyenne s’établissait à 3,2 médecins pour 1 000 habitants, un niveau inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE (3,7) et en progression bien plus lente que celle observée chez nos voisins européens. Ainsi, plus d’un Français sur dix ne dispose pas d’un médecin traitant en 2024. Les départs massifs à la retraite attendus d’ici 2027 accentueront ces tensions avec une baisse de la densité médicale (vraisemblablement plus forte dans les zones sous-denses souvent qualifiées de déserts médicaux), dans un contexte où la demande de soins ne cesse de croître sous l’effet du vieillissement de la population, de la chronicisation des maladies et des innovations thérapeutiques.

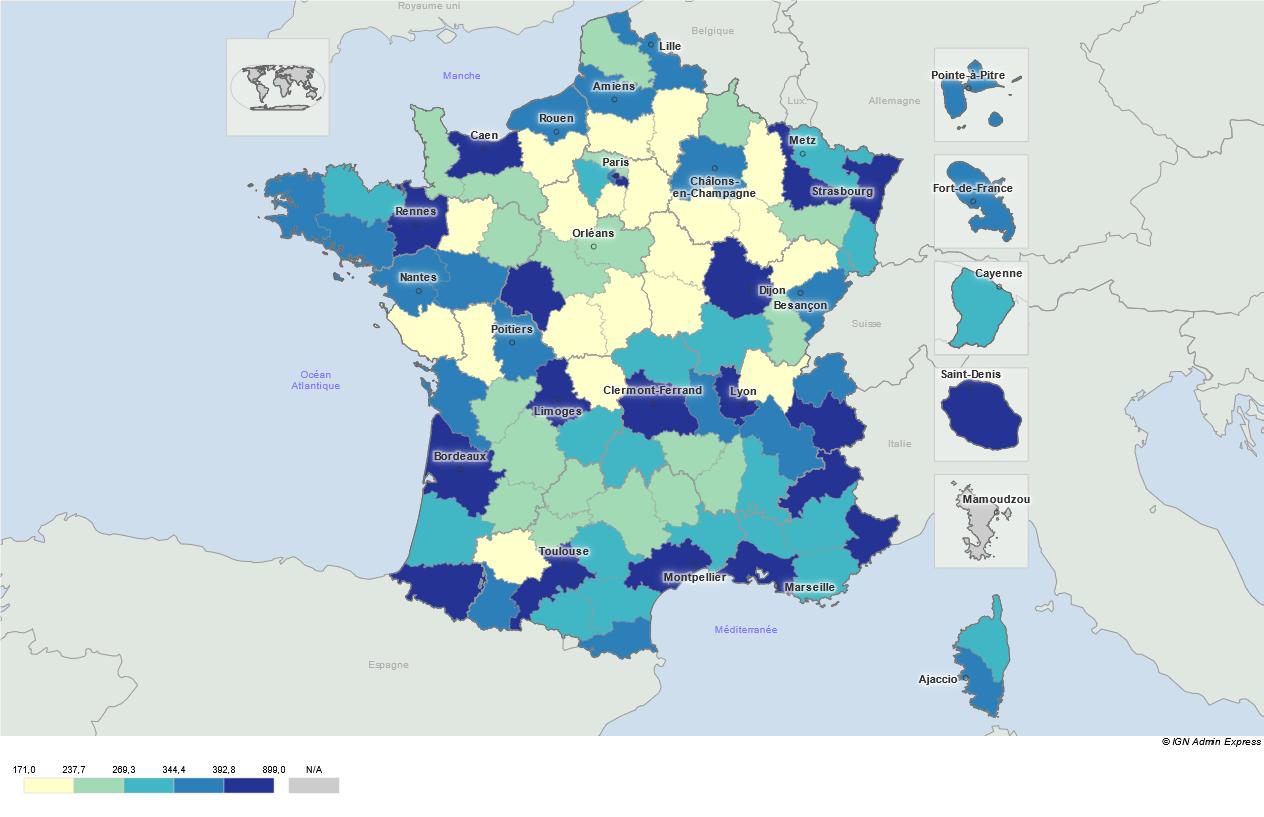

La liberté d’installation des médecins, consacrée par la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine, contribue à creuser ces déséquilibres. Elle engendre des disparités géographiques qui ne reflètent pas les besoins réels en soins de la population, avec un rapport de 1 à 5 entre les densités médicales de médecins, généralistes et spécialistes confondus, dans l’Eure (171 pour 100 000 habitants) et à Paris (près de 900) (cf. carte 1).

Dans les zones sous-denses, on observe une hausse du renoncement aux soins (jusqu’à huit fois plus fréquente que dans les zones mieux dotées pour les populations les plus pauvres), une dégradation des conditions de travail des médecins, une altération de la qualité des soins (consultations écourtées, délais d’attente prolongés, recours excessif aux antibiotiques ou aux antidiabétiques, difficultés à assurer les soins non programmés) et des mécanismes d’adaptation des médecins sous-optimaux (Lapinte et Legendre, 2021; Silhol et al., 2019 ; Chevillard et al., 2025). À l’inverse, les zones surdotées connaissent une inflation des dépenses de santé, liée à des phénomènes d’induction de la demande (entretenus par la prédominance du paiement à l’acte) et de surprescription (Paraponaris et Ventelou, 2021).

L’allocation spontanée des ressources humaines en santé – ici des médecins libéraux – tend non seulement à modifier les conditions du marché des soins de ville mais elle échoue également à atteindre un optimum conforme aux objectifs de l’État-providence, tels que l’équité horizontale (égalité d’accès aux soins à besoins identiques) et, plus largement, aux promesses du contrat social d’après-guerre.

Par ailleurs, les dynamiques territoriales dépassent aujourd’hui le clivage classique entre zones urbaines et rurales : certains cœurs de ville ou périphéries se vidant également de leurs médecins, notamment généralistes c’est tout particulièrement le cas à Paris. De surcroît, la crise ne se limite pas à la médecine générale, des spécialités telles que la dermatologie, la gynécologie, la psychiatrie ou encore l’ophtalmologie sont également en grande tension.

À celles du nombre de médecins et de leur répartition s’ajoute la question du temps médical réellement disponible. Les médecins généralistes libéraux travaillent en moyenne 54 heures par semaine, dont 44 heures 30 consacrées effectivement aux patients. Ce temps médical « utile » tend à diminuer chez les praticiens de moins de 50 ans (41 heures 30 contre près de 46 heures chez leurs aînés) (Chaput et al., 2019) et dans les déserts médicaux (Davin-Casalena et al., 2024).

Carte 1 : Densités départementales des médecins en activité au 1er janvier 2025 (pour 100 000 habitants) (Conseil national de l’ordre des médecins, 2025)

Ces défaillances de marché justifient pleinement une intervention de l’Etat afin de réduire les inégalités d’accès aux soins sur le territoire. Dans ce cadre, l’analyse économique fournit des enseignements précieux pour le décideur, qu’il s’agisse d’évaluer les nouveaux modes d’organisation des soins primaires, de comprendre les déterminants des choix d’installation des médecins et leurs aspirations, ou plus largement d’analyser leurs réactions face aux différentes formes d’incitations, monétaires ou non.

Quand les déserts résistent aux mirages économiques

Depuis cinquante ans, l’action publique a d’abord cherché à réguler les volumes via le numerus clausus (supprimé en 2021, remplacé par le numerus apertus et…déjà critiqué). Elle supposait qu’un contingentement global réduirait la dépense et que les différentiels de revenus attireraient mécaniquement les médecins dans les zones déficitaires. Cette double hypothèse s’est révélée infondée. À partir de 2007, la stratégie s’est concentrée vers des incitations financières ciblées (primes d’installation, garanties de revenus, majorations d’honoraires, exonérations fiscales). Mais leur évaluation économique reste mince : la Cour des comptes estime leur coût à près de 100 M€ en 2020 pour une efficacité limitée, en raison d’une dispersion des dispositifs, de primes trop faibles, d’un ciblage insuffisant et d’un manque de coordination. Une littérature internationale vient confirmer que les incitations financières ne modifient pas les choix d’installation (Polton et al., 2021). Même la récente convention médicale 2024-2029, qui regroupe et simplifie les aides (forfaits majorés en zone d’intervention prioritaire, soutien à l’embauche d’assistants médicaux, financement de consultations avancées), s’inscrit avant tout dans une logique financière.

Au-delà du « chèque-up » : soigner les motivations intrinsèques des médecins

La régulation par le volume et les incitations financières ont démontré leurs limites. Les préférences et motivations des médecins se transforment : féminisation (51 % des effectifs), recherche d’un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, préférence pour l’exercice collectif, le travail en équipe et pour le salariat (Bergeat et al., 2022). Il est démontré que le choix du lieu d’installation dépend fortement du lien au territoire (origine, stages, qualité de vie) (Polton et al., 2021 ; Silhol, 2024), de la possibilité de travail en groupe et de l’environnement familial, plus que du revenu attendu (Delattre et Samson, 2012 ; Dumontet et al., 2016).

Le développement de mesures non financières pourrait être intensifié, en les articulant avec les nouvelles formes d’organisation des soins primaires et en les alignant sur les aspirations des médecins. Il s’agirait notamment de renforcer la formation initiale (stages prolongés et obligatoires en zones sous-denses, recrutement d’étudiants issus des territoires concernés) ; de favoriser l’exercice en maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) susceptibles d’améliorer l’accès aux soins primaires en produisant des gains d’efficience productive (Chevillard et Mousquès, 2021, Mousquès et al., 2010 ; Biais et al., 2024 ; Loussouarn et al., 2023) et au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (Bergeat et al., 2023); de développer le partage ou la délégation de tâches (Dispositif Asalée – Action de santé libérale en équipe, infirmières de pratique avancée, pharmaciens vaccinateurs, assistants médicaux) (Loussouarn et al., 2019 ; Tsiachristas et al., 2015 ; Morilla Herrera et al., 2016) ; et enfin, de promouvoir les outils numériques (Mon espace santé, téléconsultation) ainsi que les services supports (secrétariat médical, coordination). En outre, l’installation de médecins généralistes diplômés à l’étranger, plus enclins à exercer en zones rurales, apporte une réponse ponctuelle aux pénuries locales (Chevillard et al., 2023).

Ces leviers permettent d’améliorer la productivité du temps médical et les conditions de travail mais aussi de réorienter une offre pluriprofessionnelle de soins vers les territoires en tension.

Faut-il fermer les oasis pour irriguer les déserts ?

Face à l’urgence cependant, des mesures plus coercitives, telles que le conventionnement sélectif des médecins déjà appliqué à d’autres professions de santé en France (pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et orthophonistes) ou dans d’autres pays (Allemagne, Canada, Australie), pourraient être envisagées. Une régulation contraignante dans les zones surdotées pourrait a minima être débattue ; c’est le sens de la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane, déposée le jeudi 13 février 2025 par le député Guillaume Garot et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 mai 2025. La mesure la plus discutée consiste à conditionner l’installation des médecins dans les zones bien pourvues (13% du territoire), au départ à la retraite d’un médecin en place. L’objectif économique serait double : corriger les externalités négatives (surcoûts liés à la surdensité et saturation des urgences dans les zones sous-denses) et internaliser les bénéfices sociaux d’une répartition plus équitable, sans pour autant dessaisir totalement les médecins libéraux de leur liberté d’installation à laquelle ils restent intrinsèquement attachés. Cette mesure ne profiterait sans doute pas aux zones les plus en tension, mais pourrait contribuer à désengorger les territoires surdotés.

Pour soigner les déserts médicaux, une thérapie combinée : incitations, coordination et contraintes, dans une logique globale d’aménagement du territoire

Le paradigme du système de santé vit une mutation profonde : d’une logique historiquement centrée sur la liberté individuelle du médecin et du patient, le paiement exclusif à l’acte et une relative abondance des ressources, il évolue vers un modèle fondé sur la santé publique, l’efficience collective et la maîtrise de la rareté. Face à la persistance des déserts médicaux, aucun remède isolé ne saurait être efficace. Seule une articulation cohérente entre instruments économiques (incitations ciblées, diversification des modes de rémunération, valorisation de la coopération), leviers institutionnels (formation, planification territoriale) et, le cas échéant, régulations voire contraintes, permettra de reconstituer un maillage sanitaire plus équilibré. Cette démarche appelle une évaluation économique rigoureuse des politiques et dispositifs plus systématique, une approche véritablement pluridisciplinaire intégrant les enjeux d’aménagement du territoire, et une attention constante aux dynamiques locales ainsi qu’aux préférences des acteurs de terrain. La régulation de la démographie médicale pourrait être ainsi appréhendée non plus comme une contrainte jacobine déconnectée des dynamiques territoriales ou une entrave à la liberté d’installation, mais comme un levier essentiel de justice territoriale, de cohésion sociale et, plus largement, de soutenabilité du système de santé.