Les transports motorisés privés engendrent plusieurs externalités négatives, notamment des coûts non supportés par leurs utilisateurs (Arnott et Small, 1994). En provoquant des embouteillages, ils entraînent des pertes de temps et une diminution de la productivité, tout en aggravant la pollution de l'air. Cette pollution, exacerbée par les congestions, contribue aux émissions de gaz à effet de serre et représente un risque pour la santé publique. Selon l’OMS, elle serait responsable de 4,2 millions de morts prématurées par an dans le monde. Ces enjeux soulignent la nécessité d'implémenter des politiques de transport efficaces dans un contexte urbain en constante évolution. Cependant, bien que ces politiques puissent avoir des impacts significatifs sur l'économie, l'environnement et les inégalités sociales, leur conception et leur mise en œuvre restent un défi à relever.

Comment réguler le trafic ?

Pour relever les défis liés à la congestion urbaine et à la pollution, il existe deux approches principales pour réguler le trafic : la régulation par la demande et celle par l'offre. La péage routier est un exemple de régulation par la demande, qui impose des frais aux conducteurs pour l'utilisation des routes, notamment durant les heures de pointe. Cette stratégie incite les usagers à tenir compte des externalités négatives, telles que la pollution et les embouteillages, et vise à réduire l'utilisation excessive de la voiture tout en favorisant des alternatives comme le covoiturage et les transports publics. Cependant, ses effets peuvent également toucher les usagers qui ne conduisent pas, en réduisant la pollution par exemple.

D'autre part, la régulation par l'offre consiste à ajuster la quantité de routes disponibles. Cela peut inclure la création de nouvelles lignes de métro et de pistes cyclables, ou le rationnement de l'espace routier dans certaines villes. Toutefois, l'ajout de routes, de ponts et d'autoroutes n'assure pas nécessairement une solution durable, car cela peut aggraver la congestion en attirant davantage d'usagers (Downs, 1962 ; Duranton et Turner, 2011a). En revanche, la réduction de la capacité routière est une stratégie adoptée par certaines villes pour décourager l'usage automobile, bien que l'efficacité de ces politiques mérite encore d'être examinée. En combinant régulation par la demande et par l'offre, les villes peuvent mieux aborder les problématiques de congestion et de pollution tout en tenant compte des besoins de tous les usagers.

Le cas de Paris: la piétonisation des berges de 2016

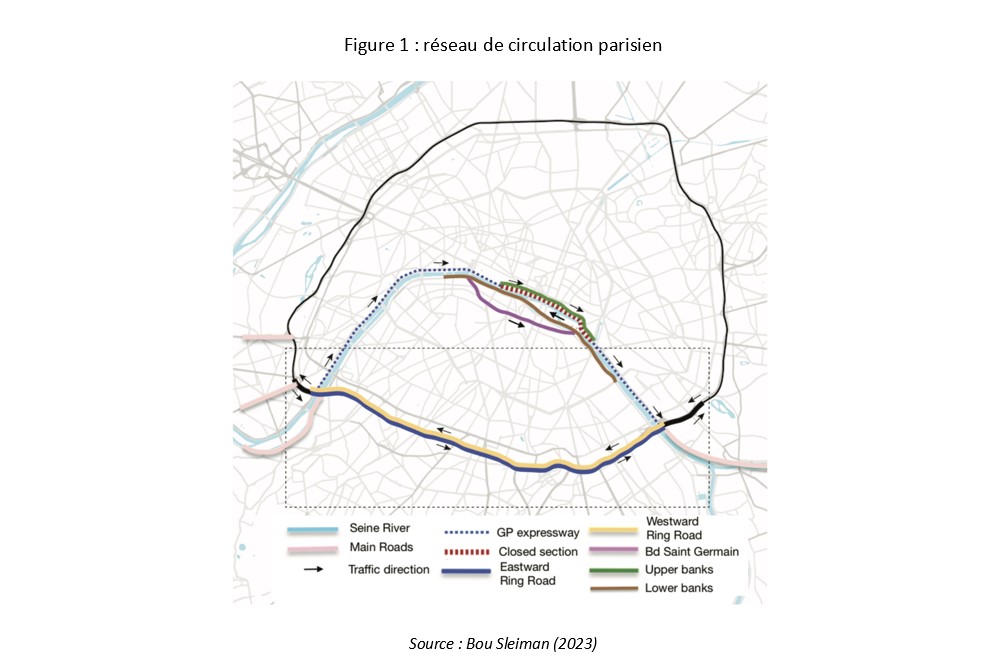

Bien que la tarification routière soit une solution efficace pour réduire les externalités du trafic, son adoption à Paris est controversée en raison des craintes qu'elle n'affecte injustement les ménages à faible revenu, comme l'a montré la réaction négative à la taxe sur l'essence. Cette réticence pousse les décideurs à explorer d'autres méthodes pour réguler le trafic et protéger les résidents des effets de la congestion. Parmi ces méthodes, l'une des politiques emblématiques de la maire de Paris a été la piétonisation des voies sur berges en 2016. Cette mesure a été mise en œuvre le 1er septembre 2016, lorsqu'un segment de 3,3 km de la "Voie Georges Pompidou" (ci-après GP), a été piétonnisé. Cette route, la seule voie express traversant la ville, faisait partie d'un réseau de 13 km reliant Paris du sud-ouest au sud-est (cf. figure 1). Le segment fermé, situé près de la cathédrale Notre-Dame, accueillait environ 40 000 véhicules par jour et servait de substitut au périphérique, notamment pour le trafic entre banlieues (Bouleau, 2013). J’évalue cette politique dans un des chapitres de ma thèse.

Évaluer les impacts de la fermeture d’une route en exploitant une méthode de différence-en-différence

Pour estimer de manière empirique les impacts de la fermeture de la GP sur les routes de substitution, plusieurs défis doivent être pris en compte : (i) les effets de réseau c’est-à-dire l'impact qu'un changement sur une partie d'un réseau (ici, la fermeture de la GP) peut avoir sur l'ensemble du réseau ; (ii) la simultanéité qui fait référence au fait que le trafic sur les routes de substitution pourrait également affecter la décision de fermer la GP et (iii) la sélection : il peut y avoir une « sélection » non aléatoire des routes qui subissent le plus d'impact, ou des usagers qui choisissent les routes de substitution. Ces problématiques rendent difficile l'identification causale de l'impact d'une fermeture de route sur le trafic. Pour surmonter ces défis, une stratégie de différence-en-différence, basée sur la direction et le timing du trafic, est mise en œuvre. Étant donné la direction unique de la GP, les routes ayant la même direction que la rive sont susceptibles d'être directement impactées par sa fermeture, recevant ainsi une partie des utilisateurs déplacés.

Cependant, bien que les embouteillages soient une expérience commune, le problème du trafic est complexe en raison des flux de circulation chaotiques. Un petit changement dans la distribution des voitures peut entraîner une amplification des effets, rendant le problème "non linéaire". Par exemple, déplacer des voitures d'une route vers une autre plus congestionnée peut accroître à la fois la congestion et la pollution, même si le nombre total de voitures dans la ville demeure constant.

Modéliser théoriquement le trafic, pour tenir compte des interactions entre congestion et pollution

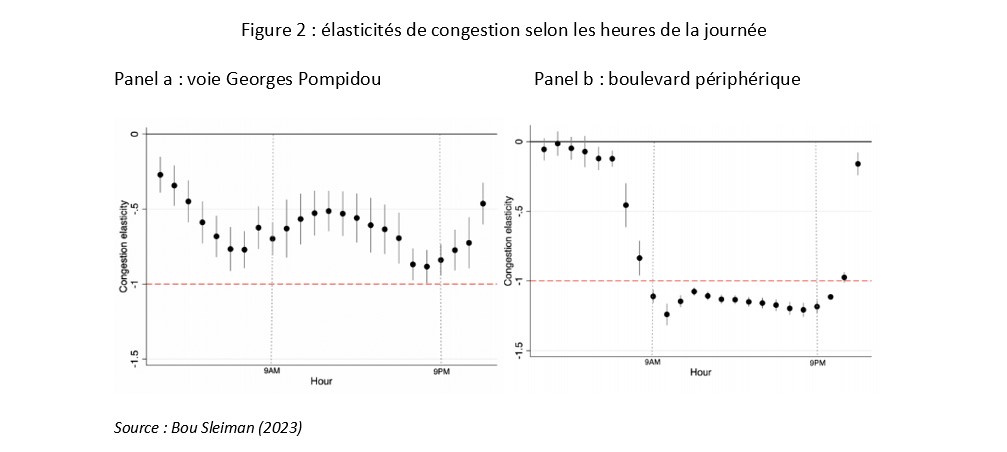

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à un modèle théorique de trafic avec congestion endogène. Ce modèle prédit que l'impact sur la congestion et la pollution dépend de l'élasticité de la congestion de chaque route de substitution. Même de petits changements dans le système de transport peuvent avoir un impact significatif sur la pollution, car l'effet des voitures sur celle-ci ne dépend pas seulement du nombre de véhicules, mais aussi des zones où ils circulent. En estimant l'élasticité de congestion de chacune des voies affectées à Paris avant la fermeture de la voie GP, nous remarquons que la GP présentait l'élasticité de congestion la plus faible, indiquant qu'elle était la plus performante. À l'inverse, le boulevard périphérique affichait l'élasticité de congestion la plus élevée, révélant qu'il était le moins performant. Cependant, la voie avec la meilleure performance technique a été fermée, entraînant un report du trafic vers celle ayant la pire élasticité de congestion : le boulevard périphérique (cf. figure 2).

Dans les zones déjà congestionnées, l'ajout de véhicules peut provoquer une augmentation bien plus importante de la pollution et de la congestion par rapport à des zones moins congestionnées. Cela met en évidence la nécessité de prendre en compte à la fois la circulation et les caractéristiques démographiques des zones touchées.

Lutte contre la congestion et justice environnementale

Cette question soulève un enjeu crucial dans les politiques de transport et environnementales : celle de la justice environnementale. L'impact différentiel de la pollution sur différents quartiers n'est pas seulement technique, mais également social. À Paris, la pollution et la congestion ont été principalement déplacées vers le boulevard périphérique, qui était déjà très congestionné. Ainsi, les voies Ouest-Est du périphérique sud ont vu leur congestion augmenter de 15 %, ajoutant 2 minutes de trajet sur une distance de 10 km. Par conséquent, les effets des voitures additionnelles sont considérables, surtout pour les résidents à proximité, qui ont un revenu moyen inférieur à ceux vivant près des voies sur berges. Ils sont déjà exposés à des niveaux de pollution plus élevés que ceux du centre de Paris. Cela renforce la question d'équité sociale, car ces résidents supportent les coûts élevés de cette politique sans bénéficier des aménagements créés.

Que retenir pour les politiques publiques ?

Trouver une politique environnementale qui soit à la fois efficace, économiquement efficiente et équitable est un défi. Pour lutter contre l'inégalité croissante et améliorer l'acceptabilité politique de la décarbonation, il est essentiel de considérer les effets redistributifs, sans quoi un revers politique pourrait survenir. Les effets négatifs sur la redistribution ne justifient pas l'inaction, car cela aggraverait la situation générale. Il est donc crucial de concevoir des politiques visant à réduire les inégalités.

Cette étude met en lumière les coûts importants liés à une réduction de l'offre routière. Les décideurs doivent prendre en compte les caractéristiques des routes où le trafic pourrait être redirigé, telles que le niveau de trafic et de pollution initial, ainsi que la composition de la population à proximité. Même si l'utilisation de la voiture diminue à court terme, la fermeture d'une route peut entraîner des coûts en temps de trajet et en pollution si le trafic est déplacé vers des routes plus congestionnées. En revanche, les impacts globaux peuvent être atténués si le trafic est orienté vers des routes moins encombrées et si un nombre suffisant de navetteurs abandonnent leur voiture.

Références

Arnott, Richard, and Kenneth A. Small. 1994. "The Economic Theory of Congestion: A Review of the Literature." Journal of Economic Literature 32 (3): 1030-1060.

Bou Sleiman, L. (2023), “Displacing Congestion: Evidence from Paris”, RIEF Best Paper Award 2023, GIORGIO ROTA Best Paper Award 2023.

Downs, Anthony. 1962. "The Law of Peak-Hour Expressway Congestion." Traffic Quarterly 16 (3): 393-409.

Duranton, Gilles, and Matthew A. Turner. 2011. "The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from GPS Data." The American Economic Review 101 (6): 2616-2652.

Bouleau, Guillaume. 2013. La circulation à Paris: Mouvements, enjeux et politiques. In Mouvements urbains et transports, 123-135. Éditions L’Harmattan.