La discrimination est un phénomène coûteux et persistant. On la considère souvent comme le résultat de préjugés profondément ancrés ou de stéréotypes négatifs difficiles à changer. Pourtant, certaines sociétés connaissent des évolutions très rapides de leurs préférences : en l'espace d'une génération, l'acceptation du mariage homosexuel, des mariages interethniques ou des droits des femmes peut progresser de manière spectaculaire. Ces changements suggèrent que la manière dont les membres d'un groupe majoritaire communiquent entre eux au sujet d'une minorité pourrait être un puissant moteur de réduction de la discrimination.

Dans le premier chapitre de ma thèse, j'explore précisément cette question : la communication horizontale — c'est-à-dire les conversations de pair à pair au sein d'un groupe majoritaire — peut-elle réduire la discrimination ?

Le contexte de l'étude : la discrimination des transgenres en Inde

Pour tester cette idée, j'ai mené une expérience de terrain à Chennai, en Inde, auprès de 3 397 participants. L'étude se concentre sur la discrimination à l'encontre du groupe LGBTQ+ le plus visible du pays : une communauté de femmes transgenres appelées localement thirunangai. Cette communauté, historiquement marginalisée, est confrontée à une discrimination économique et à des violences importantes. Souvent associées à la mendicité ou au travail du sexe, les femmes transgenres peinent à accéder à d'autres formes d'emploi, comme en témoignent leurs très faibles taux d'emploi formel. Cependant, malgré cette discrimination bien réelle, on observe des signes de changement social vers une plus grande acceptation. Ce contexte est particulièrement intéressant car il révèle une tension : un décalage entre le comportement des gens (la norme descriptive, où l'on discrimine) et leurs valeurs affichées (la norme prescriptive, où l'on pense que discriminer est mal).

Une discrimination privée bien réelle...

Dans l'expérience, je mesure la discrimination par une méthode de préférences révélées. Les participants, tous non-transgenres, se voient offrir une livraison de courses gratuite et doivent faire une série de choix binaires pour désigner le livreur qui effectuera cette livraison. Dans chaque choix, ils doivent arbitrer entre le profil du livreur (parfois une personne transgenre) et la valeur du panier de courses offert, qui varie aléatoirement.

Dans le groupe de contrôle, où les participants font leurs choix de manière individuelle et privée, la discrimination est forte. Ils sont 19 points de pourcentage (p.p.) moins susceptibles de choisir une travailleuse transgenre qu'une personne non-transgenre (homme ou femme cisgenre). Leurs choix impliquent qu'ils sont prêts à renoncer à des biens d'une valeur équivalente à 1,9 fois la dépense alimentaire quotidienne médiane pour éviter une interaction de 15 minutes avec une personne transgenre.

... que la discussion fait disparaître

Le résultat principal de l'étude est que la communication horizontale change radicalement ce comportement. Une partie des participants est assignée aléatoirement à un groupe de discussion de 10 minutes avec deux de leurs voisins avant de faire leurs choix privés. Dans ce groupe, ils doivent prendre des décisions collectives sur les mêmes options de recrutement. Comme certaines options incluent des travailleuses transgenres, une discussion sur ce sujet émerge naturellement, sans intervention de l'expérimentateur.

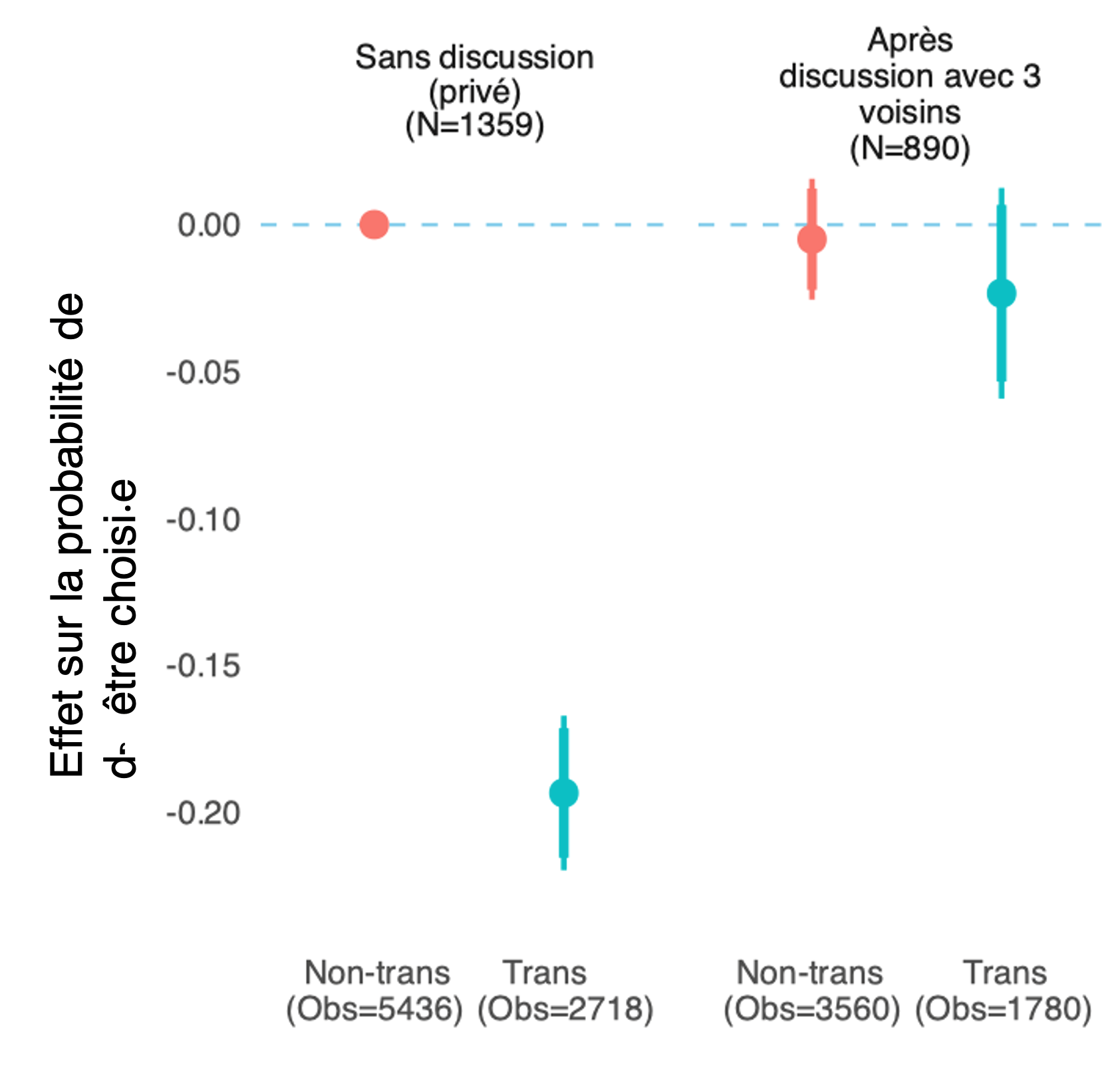

Les effets sont spectaculaires. Même lorsqu'ils font leurs choix de manière privée après la discussion, les participants sont 17 p.p. plus susceptibles de choisir une travailleuse transgenre que ceux du groupe de contrôle. Cet effet est si important qu'il élimine en moyenne toute discrimination négative mesurable. Comme le montre la Figure 1, l'écart de traitement entre les travailleurs transgenres et non-transgenres disparaît complètement après la discussion.

Figure 1. Effet de la discussion avec trois voisins sur le choix d’un travailleur trans, par rapport à une décision prise de manière isolée

Lecture: L’axe vertical mesure l’effet différentiel sur la probabilité de choisir un travailleur trans plutôt que non-trans, d’une discussion avec ses voisins par rapport à une décision sans discussion. Les points mesurent l’effet moyen sur chaque probabilité, et les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 90% et 95%.

Source: Duncan Webb, “Silence to Solidarity: How Communication About a Minority Affects Discrimination”, document de travail en révision (R&R), Journal of Political Economy, 2025.

Cette communication "horizontale" est d'ailleurs bien plus efficace qu'une communication "verticale". En effet, j'ai testé en parallèle l'effet d'une vidéo informant les participants d'une décision de la Cour Suprême indienne qui garantit les droits fondamentaux des personnes transgenres. Si cette information réduit la discrimination, son effet est 1,7 fois plus faible que celui de la discussion de groupe. L'effet de la discussion est également partiellement persistant : un mois plus tard, les participants à la discussion restent 4 p.p. plus enclins à choisir des travailleurs transgenres dans des choix hypothétiques.

Pourquoi la discussion est-elle si efficace ? De la persuasion par les normes

Comment une simple conversation entre des individus initialement discriminants peut-elle produire un tel résultat ? L'analyse des mécanismes suggère que l'explication réside dans une forme de persuasion basée sur les normes. Le moteur principal est la persuasion interpersonnelle, et non l'auto-persuasion. Pour le démontrer, un traitement expose un participant silencieux ("l'auditeur") à la discussion de deux autres personnes. Le résultat est sans appel : les auditeurs réduisent leur discrimination tout autant que les participants actifs, ce qui prouve que l'effet provient de ce que l'on entend des autres.

Plus précisément, la persuasion semble opérer en changeant la perception des normes sociales, plutôt que les attitudes ou croyances profondes. La discussion a un effet massif sur ce que les participants pensent que leurs pairs vont faire : leurs prédictions sur le choix d'une travailleuse transgenre par leurs voisins augmentent de 24 p.p.. En revanche, la discussion n'a que des effets nuls ou faibles sur les attitudes personnelles (via des vignettes et des mesures auto-rapporté) ou sur les croyances concernant la fiabilité des travailleuses transgenres. La discussion convainc les participants, non que la discrimination est mauvaise (ils le pensaient déjà pour la plupart), mais que les autres autour d'eux ne vont pas discriminer.

Pourquoi la persuasion va-t-elle dans le bon sens ? Les trois asymétries

Mais alors, pourquoi la persuasion va-t-elle dans le sens d'une réduction de la discrimination, et non l'inverse ? Je documente trois asymétries clés qui expliquent ce phénomène :

La participation asymétrique. Les voix pro-transgenres sont plus fortes et plus audibles. Les participants qui sont, à titre privé, plus favorables aux personnes transgenres ont tendance à prendre la parole en premier et à dominer les discussions. Les déclarations pro-transgenres sont 2,5 fois plus fréquentes que les déclarations anti-transgenres. Leur motivation ne semble pas être l'image sociale, mais un réel désir d'influencer les autres.

L'inférence incorrecte des normes. Les autres interprètent mal cette prise de parole sélective. Les participants ne semblent pas tenir compte du fait que les voix pro-transgenres sont surreprésentées. Ils négligent l'information contenue dans le silence des autres — un phénomène de "spirale du silence" — et surestiment ainsi le soutien réel du groupe envers les personnes transgenres, créant une nouvelle norme perçue, plus tolérante qu'elle ne l'est en réalité.

La rhétorique asymétrique. Les arguments pro-transgenres sont plus persuasifs. L'analyse des transcriptions des discussions révèle une asymétrie rhétorique. Les arguments en faveur des travailleuses transgenres mobilisent fréquemment un langage moral : "égalité", "droit", "donner une chance". Ces arguments moraux sont fortement corrélés à une plus faible discrimination post-discussion, car ils résonnent avec la norme prescriptive partagée selon laquelle discriminer est mal.

Quelles leçons pour l'action publique ?

Cette recherche montre que, dans certaines conditions, la communication horizontale peut être un levier de changement social extrêmement rapide et puissant. Le décalage entre ce que les gens font (discriminer) et ce qu'ils estiment être juste (ne pas discriminer) semble créer un terreau fertile pour que les voix pro-minoritaires, armées d'arguments moraux, puissent persuader les autres.

Ces résultats offrent des pistes concrètes pour les politiques publiques :

Il est possible de concevoir des interventions qui créent des espaces de discussion à grande échelle pour faire évoluer les attitudes, que ce soit dans les écoles ou via des campagnes de porte-à-porte. Mes résultats suggèrent qu'il n'est même pas toujours nécessaire de guider la discussion ; le simple fait de créer un contexte où un sujet est abordé peut suffire.

Dans des contextes à forts enjeux où la discrimination opère (recrutement, admissions universitaires, logement), on pourrait privilégier les prises de décision collectives (en comité) plutôt qu'individuelles. Un groupe est susceptible d'atténuer les biais individuels, surtout lorsqu'une norme prescriptive anti-discrimination est déjà