Dans un certain nombre de secteurs, dont l’économie et la finance, des efforts importants ont été faits pour combattre les discriminations liées au genre. À qualifications identiques, embaucher ou promouvoir une femme au lieu d’un homme aura un effet positif sur l’ensemble des individus dans un secteur d’activité, car, outre la mise en cause de certains préjugés, cela créera des modèles pour les femmes plus jeunes. Malgré ces efforts, la représentation des femmes dans les institutions économiques et financières reste toujours très inférieure à celle des hommes. D’après l’OMFIF (2025), la proportion de femmes dirigeantes dans les 335 institutions financières de leur échantillon (banques centrales et commerciales, fonds de pension et souverains) est resté stable en 2024, à 16 %. Les femmes continuent donc d’être sous-représentées dans les postes économiques et financiers clés. Ces inégalités sont-elles le reflet ou le résultat de la place des jeunes femmes dans les formations en économie et en finance ? La proportion des étudiantes en master d’économie et gestion était de 58 % en France en 2021-2022 (MESR, 2024). Mais la situation se dégrade en doctorat : 35 % en France et 30 % aux États-Unis.

Les femmes restent sous-représentées dans les postes académiques en économie

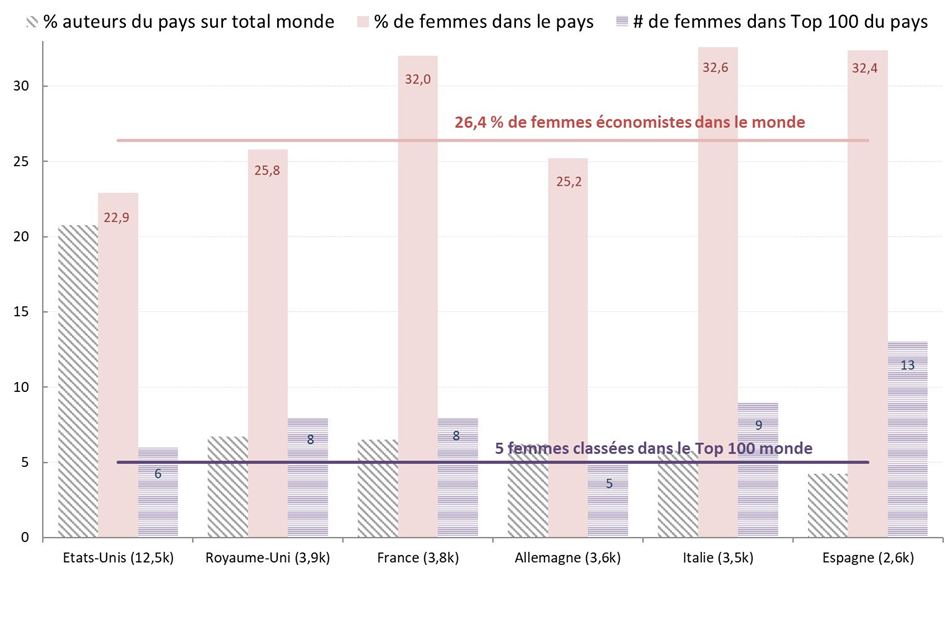

D’après RePEc, la part de femmes est de 26,4 % dans la recherche en économie. Le graphique 1 détaille la part de femmes dans les six plus grands pays en termes d’auteurs (infra, barre grise).

Graphique 1 : Part de femmes économistes d’après RePEc (%)

Note de lecture : en France, il y a plus de 3 800 auteurs (6,5 % du total dans le monde, première barre de chaque pays), dont 32 % sont des femmes et 8 d’entre elles sont classées dans le Top 100 des économistes français.

Sources : RePEc, Female Representation in Economics et Rankings académiques par pays et pour le monde en octobre 2024.

Les pays européens d’origine latine (France, Espagne et Italie) ont généralement une part de femmes plus importante par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à l’Allemagne. La représentation des femmes dans le Top 100 des économistes RePEc (barre hachurée violette de chaque pays sur le graphique 1) est encore plus faible, seulement cinq femmes dans le monde selon ce classement, ce qui montre leur difficulté à monter dans la hiérarchie de la profession. RePEc fournit également ces pourcentages par champs d’étude : la macroéconomie, la finance ou la politique monétaire sont des exemples de champs en dessous de la moyenne.

L’existence d’un plafond de verre pour les femmes économistes a été documentée dans de nombreuses études (Bayer et Rouse, 2016 ; Auriol et al., 2022). Pour analyser le cas spécifique de la France et évaluer sa position par rapport aux autres pays européens, il est essentiel de tenir compte des particularités du système français. En France, les enseignants-chercheurs sont classés en deux grandes catégories : les maîtres de conférences et les professeurs. Ce fonctionnement contraste avec le système américain, reposant sur un processus de titularisation (tenure track), qui leur permet d’accéder (ou pas) au statut d’associate professor, avec un poste permanent, et peuvant ensuite être promus au rang de full professor.

Dans les comparaisons internationales, les maîtres de conférences français, ayant soutenu leur habilitation à diriger des recherches (HDR), sont généralement assimilés au grade d’associate professor. Cependant, en France, que le maître de conférences ait ou non obtenu son HDR, il reste classé junior. La prise en compte de cette spécificité réduit la proportion de femmes seniors, en France, de 32 % à 28 %, ce qui correspond à la moyenne européenne.

Les biais et les défis sont persistants

Malgré une prise de conscience progressive, les hommes et les femmes continuent d’être traités différemment dans le secteur de la recherche et de l'enseignement en économie (Tanaka, 2021). Par exemple, dans les panels de recrutement, la qualité scientifique des publications d’une candidate est souvent remise en question, lorsqu’elles ont été coécrites avec des hommes, alors que cette interrogation n’émerge pas pour les candidats masculins. Selon Sarsons et al. (2021), aux États-Unis, le genre des coauteurs n’a pas d’effet sur la promotion des hommes. En revanche, pour les femmes, les articles coécrits avec des hommes réduisent leur probabilité d’obtenir une promotion, contrairement à ceux rédigés uniquement par des femmes.

Dans les séminaires de recherche lorsqu’une chercheuse présente ses travaux, il arrive fréquemment qu’un homme dans l’audience prenne la parole pour répondre à sa place, ce qui est beaucoup moins courant lorsqu’un homme présente (Dupas et al., 2021).

Hengel (2022) montre que les évaluateurs et les éditeurs des revues prestigieuses mettent plus de temps à répondre aux autrices et exigent davantage de révisions, même lorsque la qualité initiale des manuscrits est équivalente à celle des articles soumis par des hommes. Les articles signés par des femmes sont moins cités (Card et al., 2020). Encore plus préoccupant, sur les plateformes de discussion anonymes de la discipline, elles reçoivent davantage de commentaires sur leur apparence ou leur vie personnelle que sur leurs travaux académiques (Wu, 2018).

Les inégalités se reflètent aussi dans les lettres de recommandation, où les candidates sont souvent qualifiées de « travailleuses », tandis que les candidats sont décrits comme « brillants » (Eberhardt et al., 2023).

Cette littérature révèle la présence d’une discrimination implicite, dérivant de constructions sociales ancrées dans nos sociétés, de sorte que nous n’avons pas conscience du processus de discrimination en cours (García Peñalosa et Zignago, 2022).

Les comités de promotion des femmes, pour réfléchir aux enjeux de la faible représentation des femmes

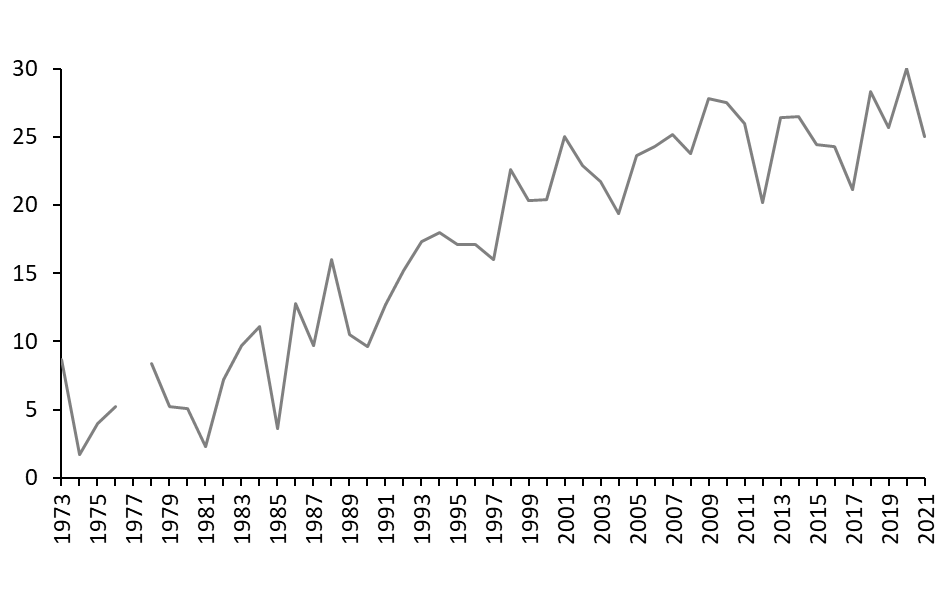

La part de femmes dans la discipline progresse très lentement (cf. graphique 3). C’est pourquoi des comités de promotion des femmes (Women in Economics, WinE) ont vu le jour dans de nombreux pays, ainsi que dans des réseaux de recherche internationaux en économie et en finance (cf. tableau 1). Ces comités organisent des séminaires et des formations, et peuvent offrir un appui logistique, notamment pour les déplacements professionnels et les participations à des conférences (par exemple, la mise à disposition de services de garde d’enfants sur place). Ils encouragent également les retraites académiques et le mentorat. Ils fournissent un soutien financier et technique pour la recherche scientifique dédiée à la place des femmes en économie, ou dans la science en général.

Graphique 3 : Part de femmes économistes par cohortes de docteurs en économie RePEc (en %)

Source : Female RePEc Representation in Economics basé sur RePEc Genealogy.

Ces initiatives incitent la profession à réfléchir aux enjeux liés à la faible représentation des femmes : les biais dans les recrutements, les obstacles à la progression de carrière et à la promotion, la sous-représentation des femmes lors d’invitations à des séminaires ou à des sessions de conférences plénières, ainsi que la délégation systématique des tâches administratives et non valorisées aux femmes au sein des services et des départements de recherche.

Dans cette lignée, l’AFSE a créé en 2023 son propre comité pour la promotion des femmes en économie. Après une analyse des données et des faits relatifs à la situation en France, le comité WinE de l’AFSE a lancé un programme de mentorat destiné aux jeunes femmes débutant leur carrière d’économiste.

Tableau 1 : Exemples de comités Women in economics / in finance

Comités Women in | ||

Economics | Finance | |

Nationaux | Consortiums internationaux |

|

COSME (Espagne) (Comité Sobre la Situación de la Mujer en Economía) | CSWEP (Committee on the Status of Women in the Economics Profession) | AFFECT (Academic Female Finance Committee) American Finance Association |

UK WEN (UK) (UK Women in Economics Network) | CEPR WinE Initiative | STA Women in Finance (WIF) Security Traders Association |

WinE-DK (Danemark) | The Women in Economics Initiative | WinF SFA Society (Espagne) |

CWEC/CFEC (Canada) (Canadian Women Economists Committee/Comité des femmes économistes canadiennes) | WELAC (Women in Economics in LAC) LACEA (Committee of the Latin American and Caribbean Economic Association) |

|

ISWE (Irlande) (Irish Society for Women in Economics) | IEA-WE Women in Leadership in Economics Initiative |

|

AFSE WinE (France) | EEA WinE |

|

| Women in European Economics |

|

Source : Compilation par les autrices.

Ce billet est tiré de l'article des mêmes autrices publié dans la Revue d'économie financière n°157

La place des femmes dans la recherche en économie et en finance : des progrès, mais peut (beaucoup) mieux faire | Cairn.info