Pendant longtemps, le progrès technologique a été associé à une baisse du temps de travail. Mais ce lien s’est progressivement affaibli dans les pays de l’OCDE, parce que la nature même du changement technologique a changé : il est désormais concentré sur certains secteurs, ce qui transforme ses effets sur les heures travaillées. Ce billet présente les conclusions d’une étude récente, prochainement publiée dans le Journal of International Economics, qui s’intéresse à l’effet du changement technologique sur les heures travaillées. Nous montrons que l’impact négatif du changement technologique sur les heures travaillées a progressivement disparu au cours des 50 dernières années dans les pays de l’OCDE en raison d’une part croissante du changement technologique concentré sur un petit nombre de secteurs.

La relation négative entre changement technologique et heures travaillées a progressivement disparu

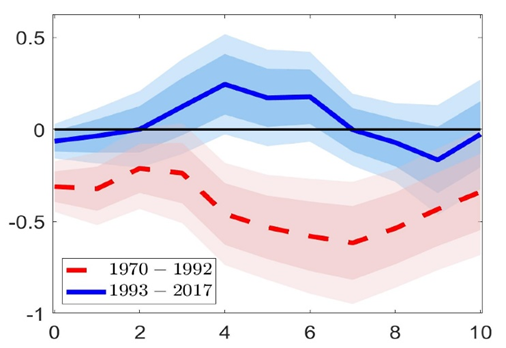

La Figure 1 compare la réponse (pour dix-sept pays de l’OCDE) des heures travaillées à un choc technologique entre deux sous-périodes, avant 1992 qui est montrée par la courbe en rouge, et après 1992 qui est montrée par la courbe en bleu. Dans les deux cas, on estime la réaction des heures travaillées après une hausse de la productivité globale des facteurs ajustée du taux d’utilisation des facteurs de production, normalisée à 1 % à la date t=0. On prend la date 1992 pour scinder l’échantillon en deux car l’échantillon est constitué pour l’essentiel de pays européens et cette date correspond pour ces économies à une phase de plus grande stabilité marquée par une diminution de la volatilité des chocs macroéconomiques. Comme dans la littérature initiée par Galí (1999), on se concentre sur la réaction à l’impact (c’est-à-dire en t=0) des heures au choc technologique. La courbe en rouge montre que les heures travaillées baissent de manière significative de -0.31 % sur la période 1970-1992 alors que les heures restent inchangées (en t=0) après un choc technologique de même ampleur sur la période 1993-2017 comme on peut le voir sur la courbe en bleu.

Figure 1 : Les effets dynamiques d’un choc technologique (augmentant la productivité globale des facteurs ajustée du taux d’utilisation des facteurs de production de 1%) sur les heures travaillées (pour 17 pays de l’OCDE, 1970-2017)

Les explications avancées pour l’économie américaine de la disparition progressive de la baisse des heures travaillées après un choc technologique ne sont pas transposables à l’ensemble des pays de l’OCDE

L’explication traditionnelle de la baisse des heures travaillées après une hausse de la productivité a été avancée par Galí (1999). D’après cette explication, si l'offre de monnaie ne varie pas ce qui implique que la demande agrégée reste inchangée, un accroissement de la productivité va provoquer un excès d’offre qui ne pourra être résorbé que par une baisse de la demande de travail des firmes sous l’hypothèse de prix fixes. Lorsque la politique monétaire devient davantage procyclique, l'offre de monnaie augmente ce qui accroît la demande agrégée et donc les heures travaillées baissent moins et peuvent même augmenter. C’est l’hypothèse avancée par Galí and Gambetti (2009) pour apporter une explication à la disparition progressive de la relation inverse entre changement technologique et heures travaillées aux États-Unis qui serait donc liée aux politiques monétaires plus accommodantes après un choc technologique. D’autres explications ont été avancées comme le développement de la rémunération fondée sur la performance, la réduction des coûts d’embauche sur le marché du travail ou un changement technologique moins biaisé vers le capital. Toutefois les données montrent que ces explications avancées ne sont pas transposables à l’ensemble des pays de l’OCDE.

Notre explication fondée sur l'importance croissante du changement technologique asymétrique entre secteurs

L'explication que l'on propose de la disparition de la baisse des heures travaillées est basée sur l'importance croissante du changement technologique asymétrique entre secteurs ce qui signifie qu'une part croissante du changement technologique se fait à des rythmes différents entre secteurs. Une façon d'illustrer ce point est de procéder à une décomposition de la variance des erreurs de prévision du changement technologique. Avant 1992, moins de 10 % de la variance du changement technologique est expliquée par les chocs technologiques symétriques entre secteurs (autrement dit, la productivité augmente de manière uniforme entre les secteurs). En revanche, après 1992, 44 % de la variance est expliquée par les chocs technologiques asymétriques ce qui suggère que le changement technologique devient de plus en plus concentré sur un petit nombre de secteurs.

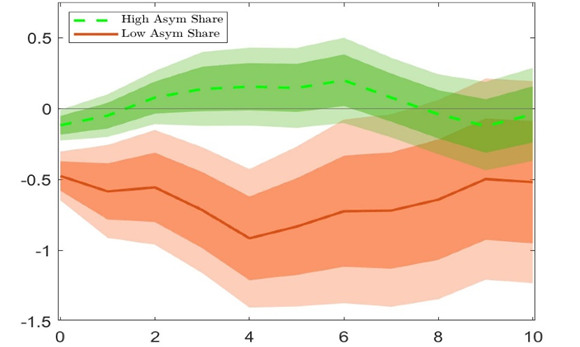

Une façon simple de montrer le rôle important des chocs technologiques asymétriques pour la réponse des heures à un choc technologique est de scinder l'échantillon en deux. La courbe orange sur la Figure 2 montre la réponse des heures dans les pays où la variance du changement technologique expliquée par les chocs technologiques asymétriques est faible (en moyenne de 22 %). Dans ces pays, le changement technologique (de 1 %) est associé à une baisse très marquée (de l’ordre de -0.5 %) des heures travaillées. À l’inverse, les pays où la contribution des chocs asymétriques au changement technologique est élevée (en moyenne de 46 %) connaissent une absence de variation des heures après un choc technologique.

Figure 2 : Les effets dynamiques d’un choc technologique (augmentant la productivité globale des facteurs ajustée du taux d’utilisation des facteurs de production de 1 %) sur les heures travaillées pour deux sous-groupes de pays

À la fois la dimension d’ouverture internationale et l’aspect multi-sectoriel sont importants pour expliquer la relation entre changement technologique et heures travaillées

Notre explication de la baisse des heures repose sur la dimension d’ouverture internationale des économies et sa disparition repose sur l'aspect multi-sectoriel des pays de l’OCDE qui permet de décomposer le changement technologique en une composante commune aux secteurs (le changement technologique évolue au même rythme) et une composante asymétrique (le changement technologique est concentré sur un petit nombre de secteurs).

Le changement technologique engendre un effet négatif sur l’offre de travail en rendant les individus plus riches ce qui les pousse à consommer plus de biens et plus de loisir. Il engendre également un effet positif en élevant les salaires et donc en élevant le coût de consommer du loisir. En économie fermée, c’est le deuxième effet qui l’emporte car l’économie doit produire davantage de biens pour satisfaire une demande plus élevée. En économie ouverte, c’est le premier effet qui l’emporte car la consommation peut être en partie importée ce qui permet aux individus de travailler moins. La contrepartie est évidemment un déficit de la balance courante car l’économie doit emprunter au reste du monde pour financer les importations additionnelles et l’accroissement du loisir.

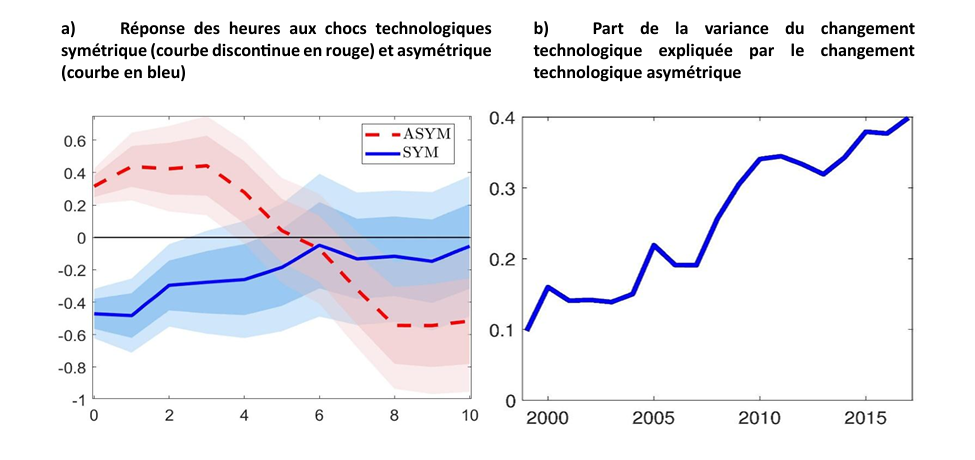

Alors que la dimension internationale des économies engendre une relation négative entre heures travaillées et changement technologique, l’aspect multisectoriel peut conduire à une relation positive lorsque la composante asymétrique du changement technologique devient suffisamment importante. En créant un excès d’offre sur chaque marché, le changement technologique symétrique tend à exercer une pression à la baisse les prix et par suite sur les salaires (qui augmentent, mais peu) ce qui aboutit à une baisse de l’offre de travail. C’est ce que montre la courbe en bleu (en t=0) sur la Figure 3a qui trace la réponse des heures travaillées après un choc technologique augmentant la productivité de manière uniforme dans les secteurs échangeable et non-échangeable. Inversement, le changement technologique asymétrique (concentré dans le secteur échangeable) engendre une réallocation du travail vers le secteur non-échangeable ce qui exerce une pression à la hausse sur les salaires et donc encourage les travailleurs à offrir plus de travail. La courbe en traits discontinus rouges sur la Figure 3a qui trace la réponse des heures travaillées lorsque le changement technologique est concentré dans les secteurs qui exportent confirme bien que les chocs technologiques asymétriques augmentent les heures travaillées (en t=0).

La relation entre heures travaillées et changement technologique est restée négative pendant longtemps du fait du poids prépondérant du changement technologique symétrique entre secteurs. Toutefois, comme le montre la Figure 3b, la part du changement technologique expliquée par le changement technologique asymétrique a considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années (de 10 % à 40 % environ). Comme le changement technologique concentré sur un petit nombre de secteurs a gagné de l’importance et exerce un effet positif sur l’offre de travail, la relation inverse entre changement technologique et heures travaillées a progressivement disparu.

Figure 3 : L’augmentation de la part des chocs technologiques asymétriques et la réponse des heures travaillées à des chocs symétriques et asymétriques

Cardi, O., and R. Restout (2025) Why Hours Worked Decline Less after Technology Shocks? Forthcoming in Journal of International Economics. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2025.104095

Galí, J. (1999) Technology, Employment and the Business Cycle: Do Technology Shocks Explain Aggregate Fluctuations? American Economic Review, 89(1), 249-271.

Galí, J., and L. Gambetti (2009) On the Sources of Great Moderation. American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 26-57.